子どもの痛ましい事故のニュースほど聞いていてつらく切ないものはありません。今月名古屋で起きた2歳児の転落事故は、母親がほんのわずかな時間子どもたちから目を離しただけで大きな事故につながってしまいました。窓にはロックを付け施錠もしていた、と聞くと事故対策は万全のようですがそれでも起きてしまった今回の転落事故。このような子どもの事故を未然に防ぐために私たちは日頃からどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。

普段の生活で私たち大人が子どもから一瞬たりとも目を離さないというのは限界があります。そう考えると事故が起きない環境づくりというのが一番重要になってきます。しかし「対策をしていても、子どもは想定できない行動をする」というのが現状のようで、窓からの転落事故に関連しては以下のような体験談もあります。

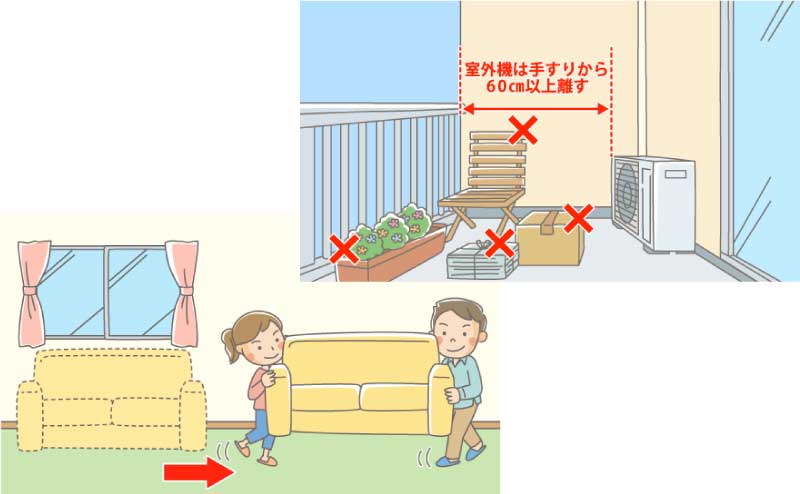

窓の近くには足場になるようなものを置かない・・・「足場なしでもいつの間にか窓枠をつかみ数秒で窓によじ登るようになっていた」

子供の手が届かない位置に補助鍵を設置する・・・「傘を使って解除していた」「鍵に手が届くよう台を積み上げていた」

このように子どもは大人が思う以上の行動をとることがあるので2重3重の対策が必要です。なお、国土交通省では「子育て支援型共同住宅推進事業」として事故防止や防犯対策など子どもの安全を守るための費用を補助する制度も用意されています。

(以下、国道交通省ホームページより抜粋)

<制度の概要>

子どもの安全確保に資する設備の設置に対する補助

転落防止の手すり等の設置や防犯性の高い玄関ドア等の設置など、住宅内での事故防止や不審者の侵入防止などを目的とした子どもの安全確保に資する設備の設置に対して支援します。(概要資料:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001590166.pdf)

転落事故に限らず子どもに関連する事故をまとめた「事故防止ポータル」が消費者庁からも出されています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/

様々な過去の事例を知ったうえで、今一度身の回りや普段の生活の中で事故に繋がるようなものが無いか見直してみましょう。