みなさんは毎日何時間寝ていますか?ぐっすり眠れていますか?日本人の平均睡眠時間は世界的に見てもとても短く日本国民のほとんどが寝不足状態という統計結果もあるようです。日中眠気に襲われることがある場合は睡眠不足であると言えるでしょう。ではどのくらい寝れば睡眠不足は解消されるのでしょうか?個人差はあるようですが、だいたい平均して6時間から8時間の睡眠が取れていれば十分なようです。最近では短い睡眠時間でも足りてしまう人のことを指すショートスリーパーという言葉も聞かれるようになりましたが、実際に5時間を切るような睡眠時間で足りてしまう正真正銘のショートスリーパーはごく稀で、ほとんどが自称ショートスリーパーの「睡眠不足でも自覚がない人」なのだそうです。

しかし子育てしながら仕事をしていたら十分な睡眠時間を確保するのは難しいものです。であれば、ぐっすり眠れるような睡眠の質にこだわってみたいものです。一昔前は「睡眠のゴールデンタイム」22時から2時の間に寝るとお肌に良い、などと言われていましたが、理想的な寝るタイミングなどはあるのでしょうか?これは個人の体質によって変わってくるようで、一般的に朝早起きするのが苦にならない朝型タイプの人は早寝早起きがベストであり、夜更かしが得意な夜型の人は遅寝遅起きすると身体の調子がいいのだそうです。では努力や訓練で朝型人間、ショートスリーパーになれるものなのでしょうか?残念ながら睡眠の傾向は遺伝レベルで決まっていて変えることは不可能なのだそうです。

朝型、夜型に関しては年齢的にも変化をするようで、10歳くらいまでは平均すると朝型、思春期から30歳くらいまでは夜型、年齢を重ねていくとまた朝型に変わっていくそうです。そこで自分が朝型なのか、夜型なのかを簡単な質問に答えることで知ることができるMEQテストというのがあるのでぜひ試してみてください。

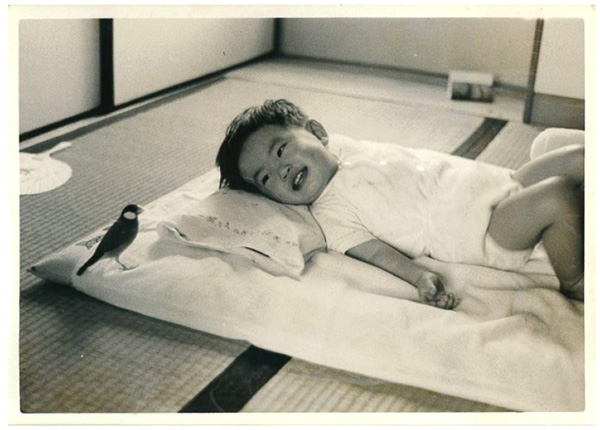

(https://www.sleepmed.jp/q/meq/meq_form.php)「寝る子は育つ」という言葉があるように、実際、眠りについてからすぐにやってくるノンレム睡眠の一番深い眠りの間に成長ホルモンが分泌され、筋肉や肌の健康を保ち、体全体のメンテナンスが行われるのです。睡眠不足の子どもに比べ睡眠が足りている子どもの方が学力面でも上回っているという統計もあるようです。また脳の中で記憶をつかさどる海馬と呼ばれる器官は寝不足だと育たないという調査結果もあるようです。

日本の子どもの寝不足の原因の一つとして親子一緒に寝る習慣が子どもの睡眠時間を削ってしまっているとも言われています。住宅事情も関係してくるのでなかなか子どもだけを先に寝かせることは難しいですが、推奨されている子どもの一日の睡眠時間(1~2歳児は11~14時間、3~5歳児は10~13時間、小学生は9~12時間)が確保できるよう工夫してみる必要があると思います。

では、どのような工夫が出来るのか?質の良い睡眠を得るためには寝具や室温、部屋の明るさなどを快適に保つことも重要ですが、なかなか寝つかない子どもたちを眠りに誘うルーティンを決めるのも一つの手です。毎日同じ行動パターン(歯を磨き、パジャマに着替え、お布団に入ったら絵本を読み聞かせする等)を決めて続けていくことは子どもを寝かしつけるうえでは効果があるようです。

生活のリズムが崩れやすくなる年末年始ですが、日頃の睡眠負債を減らす絶好のチャンスでもありますし、新たな生活習慣をスタートさせるチャンスでもあります。日頃溜まった疲れをリフレッシュして新しい年をお迎えください。