2014年も残り少なくなりました。今年はどんな年だったのかと振り返ってみる気持ちの時でしょうか? 皆様それぞれの思いで年の暮れと対面かと思います。京都清水寺の恒例の今年の漢字選びは『税』の字が選ばれました。消費税が5%から8%になりじわじわと物価の上昇を感じ、その分手持ち金額の目減りを感じこれがアベノミクスとは一体何なのかなあと変な気分を感じているのは私だけでしょうか?

補聴器メーカーでリオンという会社がありますが、そのリオン社が「今年の音」というテーマで意見を集めたところ一位が号泣県会議員の泣き声だそうで、なるほどですね。47歳の男性議員が議会で質問の追及を受けると幼児顔負けの大声を張り上げての泣きっぷりはネットのお陰で世界的な注目を惹いたようです。

保育園の音的には園児・子ども達の間の今年の大人気は何と言っても『妖怪ウオッチ』テーマ曲の「ゲラゲラポーの歌」ですね。古くは「泳げタイ焼きくん」「団子三兄弟」や「さかなのうた」などの流行ぶりがおもいだされます。

毎月「園だより」作成にあたっては、子育て真っ最中の保護者の皆さんにとって少しでも為になり役立つ情報や励まし指針となるものを、25年以上になる保育に従事した経験、またそれ以前の物造り業務に30年以上関わった経験と何だかんだと結局80年以上にもなる人生経験を通してこれはと感じるものを選んでおります。それだけにご紹介・お知らせしたものには永久保存して、折に触れて思い出し心がけて戴きたいものばかりですが、今年の「園だより」中から、これはという言葉を幾つかを選び出してみました。

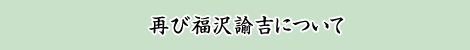

2月号では、一万円札でおなじみの福沢諭吉の「心訓七則」をご紹介しました。これが福沢諭吉のものではなく偽作とのことですが、その中の言葉は素晴らしい。七則の書き出しは、「世の中で一番‥」で始まって「楽しくりっぱなことは一生涯を貫く仕事をもつこと」。 二番目は「みじめな事は人間として教養のないこと」。 三番目「さびしい事はする仕事のない事」。 四番目「みにくい事は他人の生活をうらやむ事」。 五番目「尊い事は人のために奉仕して決して恩にきせないこと」。 六番目「美しい事は全てのものに愛情をもつこと」。 七番目「悲しい事はうそをつく事です」。偽作とはいえ心訓の言葉はその通りです。その心はきちんといただきましょう。

3月号は、相田みつおの言葉を幾つかご紹介しました。その中の一つ、「つまづいたり ころんだり するほうが自然なんだな にんげんだもの」。人生いろいろあります、わるいときもあります、そんなときは肩の力を抜いて別の角度から考えてみましょう。

4月、5月はスキップして6月号の『名語鑑賞』、孔子の言葉「之を知るを之を知ると為し 知らざるもは知らずと為す 是れ知るなり」:知っている事は知っていると言い 知らない事ははっきり知らないとさせる、それが本当に知ることである。当たり前の事なのですがそれが案外できないのですね。

8月号では号泣県会議員をとりあげました。あの泣きっぷりは理解に戸惑います。年は取っていても心はまだ子どものままの部分が多く残されているとしか考えられません。パニックになると「ママ、みんなボクをいじめるんだよー、」 と。是はなかなか難しい問題です。どこまで、いつまで親としてかかわるのか子どもの成長に併せて判断していかなければなりません。一人一人異なります。親ばか結構です。12月号の辻井さんの言葉にもありましたように。しかし、それも過ぎるとろくなことはありません。ばか親にならないように。そのためには人の意見を聴き広く教養を深めることですね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪絵画展結果のお知らせ≫

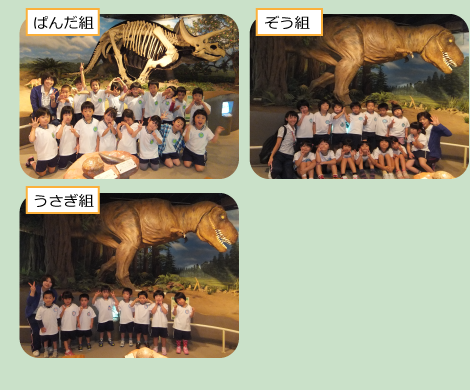

毎年園児達の作品を応募している新潟日報社主催の「県ジュニア美術展」、今年の結果が11月末に発表がありました。今回はうさぎ・ぱんだ・ぞう組の作品29点を応募しましたが、ぱんだ組の穴山果林さんの作品一点が奨励賞に入選、その他は佳作でした。結構いい出来のものを選んで特賞、優秀賞をとねらったのですが、審査の先生方との見解の違いでしょうか、結果予想が違いました。何年か前になりますが優秀賞に入ったことはあるのですが、特賞はまだありません。

同じく絵画作品展で近年応募を続けているのが毎日新聞社主催の3歳以上~小学校6年生までが対象の『全国児童画コンクール』があります。市内大手スーパー『原信・関屋店』が窓口で応募しております。賞として文部科学大臣賞(幼児1名、小学生1名)その他があります。近年の応募総数は50万点以上ありの全国規模。入選枠が10,000点、仮に応募数が50万として確率は50点中の1、優秀賞枠が約2千点で同じく応募250点中の1になります。今回その優秀賞にぞう組の山田雪乃さんの作品が入賞致しました。よかったですね。

「原信関屋店」で元日(木)~7日(水)まで赤沢保育園の応募作品が展示されます。うさぎ・ぱんだ・ぞう組全員の作品で応募しましたので、ご覧になりたい方は「原信関屋店」までお出かけ下さい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

≪サンタクロースご来園≫

12月25日(木)のクリスマス、園児達お待ちかねのサンタクロースがプレゼントを持ってやって来ました。 子どもたちは「煙突がないのにどこから入ってきたの」かと真剣な顔で尋ねておりました。ホントにどこからきたのでしょう? (実は新潟大学工学部のご協力なんですが‥。)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー