8月上旬から中旬はリオ・オリンピックの毎日でした。閉会後は何か日本中が急に静かになったような気がします。日本代表選手たちの獲得メダル数は金メダルが41個とこれまでの最多だったそうで、よく頑張りました。金メダル数では国別6番目。テレビ画像ではほとんど日本選手の活躍が主ですが、たまに他国選手の活躍が放映されるとそれはそれ、いろんな国がいろいろな競技があるもんだなとつくづく感じました。

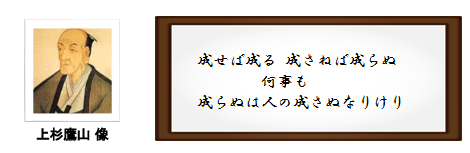

そしてそのそれぞれの活躍を観戦しながら、人間業を絶する妙技を目にする時、絶えず私の頭に浮かんだ言葉が実は上記の上杉治憲鷹山(はるのり・ようざん)公の「成せば成る‥」でした。

この言葉の上杉鷹山公について少し触れてみます。

上杉治憲鷹山はもともとは九州日向(宮崎県)の3万石の小藩高鍋藩秋月家の出身。10歳の折米沢藩の養子となり、17歳で藩を継ぎ35歳まで藩主を勤めた。藩主を退いてから鷹山と号した。

米沢藩上杉家初代藩主は上杉謙信の養子景勝、景勝は家老直江兼続の働きもあって豊臣秀吉に認められ会津120万石の領主となった。その後関ヶ原の戦いで反徳川軍についたため上杉家は本来取り潰しになるところを再び家老直江兼続の働きで米沢30万石に縮小されたが存続、さらにその後跡継ぎ問題の不手際のため15万石に減らされた。

しかし、上杉家は財政的に縮小したにも関わらず藩士の削減・リストラはしなかった。もちろん倹約に努めたが財政は極度に悪化、治憲が藩主を17歳で引き継いだ頃は破産状態だった。当然治憲の改革に対する努力は筆舌に尽くし難いものだった。

120万石当時の裕福な大藩時代の経済感覚から抜け出ることはそう簡単なことではなかった。治憲が藩主として諸策を提案しても、養子の悲しさ小藩3万石とは諸事ことなるのですと家老や老臣たちからは軽くあしらわれるという連続だった。

しかも治憲のとった政治姿勢は現代にも通じるきわめて民主的なもので、年貢の決めなども農民百姓や商人が納得する形をとり、決して権力づく強制・強権的な態度はとらなかった。地場産業を奨励し、さらに和紙つくりや機織りの技術を他所から指導者を招いて奨励発展に力を入れたりときわめて地道に根気よく積み重ねていった。当然そのための原動力となる植物、漆器の元となる漆の木の植林し、和紙の原料となるコウゾやミツマタ、染料の原料ベニバナの栽培等々にも力を入れた。

上杉治憲が10代治広に譲位するにあたって次のような言葉を伝国(藩)の辞としてあたえている。

①国・藩は子孫に伝えるものであって藩主の私物ではない。

②領民は国・藩のためにあって藩主の私物ではない。

③国・藩は領民ために存在し藩主ためにあるのではない。

米国の故ケネデイ大統領やビル・クリントン元大統領が尊敬する日本人として上杉鷹山をあげたそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

園の入口正面玄関の一角に熱帯魚の水槽が置いてあります。写真はその熱帯魚ミッキイマウス・テトラ、 その他数種類の熱帯魚が泳いでます。ミッキイマウス・テトラはこの小さな水槽の中でちゃんと繁殖しているのです。注意深く観察すると体長数ミリの小さな半透明な稚魚を見つけることができます。園児の中でもはそれに気付いてその成長を楽しみに見守っている子もおります。

創立百周年の折りに設置したこの水槽、設置して26年になります。ところが今ちょうど孵化(フカ)したばかりの稚魚が何匹か泳いでおります。このように小さな可愛い稚魚や虫が孵化することを新潟弁で「ミヨケル」と言いました。*孵化=卵から生物がかえること。

「言いました」と過去形にしたのはこの言い方を最近耳にした覚えがないからです。身近の職員に尋ねてみました。凡そ30歳台が分水嶺のようです。もともと新潟育ちの40歳以上の人は大体わかるようですが、20歳代の人はほとんど知らないようです。

テレビナドのお蔭で九州鹿児島の言葉も、青森の人もずいぶんと同じような喋り方になりました。と言っても文字に書けば区別がつきにくいがその土地の人がそれも年配者が話されるとさっぱり聞き取れないことがあります。聞き取りにくくともその土地独特な喋り方を耳にすると、今まさによその土地・人と接して居るんだと実感します。

方言や訛りの違いがなくなることはわかりやすくて都合の良いこともありますが、旅に出たときその実感が薄くなります。

昭和一けた生れの園長、子どもの頃の新潟弁がなつかしい。

今、ジャンケンをするとき口にする言い方は日本全国どこでも「ジャンケンポン」ようだが、昭和の初めの頃の新潟の男の子は「ちゃいろ、ちゃいろ、ちゃいろえっす」と掛け声したものでした。「ジャンケンポン」という言い方は女の子が気取ったおしゃれな言い方で、当時の新潟の男の子はそんな言い方はこっぱずかしくて決して言わなかった。

当時、西蒲原の中之口の子どもたちが「ほおうけんや」といっていたのを耳にしてびっくりした記憶があります。当時は土地土地によって「ジャンケン」の掛け声は随分ちがったようでした。

今、新潟弁と言っても標準語とほとんど変わらくなりましたが、l喋るときの抑揚やアクセントには違いがでる。さらに新潟の人は「イ」と「エ」の区別が苦手だ。「越後の苺」を「イチゴのエチゴ」と言ったりと‥。

私自身、「みなさん椅子も持ってきて来て下さい」と言ったつもりが「いす」を「エス」と発音したため「エス」って何のことですかと東京の職場で聞き返されたことがありました。

また、雀、鯨、鼠を新潟弁ではそれぞれ「すずめ」「くじら」「ねずみ」のように初めの太字にアクセントをつけますが、一般的にはそれがありません。

新潟弁にはまた別の機会に触れたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー