桜の開花が一段落すると園庭は海棠かいどう、山吹、木瓜ぼけの開花が見られます。特に園庭正面奥の「海棠・かいどう」の花が4月20日頃から見事な開花をみせている。

その海棠の根元に黄色い山吹の花が透き通るような鮮やかな明るい黄色をはっきりと自己主張している。

この山吹は現園長の父2代前の園長が今から約80年程前に植えたもの。山吹の開花を認めると夏の訪れの近いことを感じると同時に太田道灌の故事や家康の江戸城の築城などについて次々と思い出を誘いだしてくれるのが山吹の花なのです。

現在の皇居、かつての徳川家康が築いた江戸城、さらにその前身となった城を築いた武士が太田道灌、その道灌が山吹にまつわる有名な話を残してくれた、そんなことを思い出すのですがその話をご存じない方のために説明しますと:

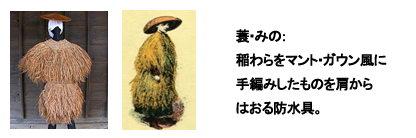

今から約600年ほど前、徳川家康が江戸城を築く前の話になりますがこの一帯を治めた豪族、太田道灌どうかんという武士がおりました。あるとき道灌が狩りに出かけその途中急な雨ふりに遭遇した。雨具の持ち合わせがなく雨宿りのためある一軒の農家に立ち寄り雨具(蓑みの・当時のレインコート)があったら貸してほしいとそこの少女に頼んだ。するとその少女は何も言わずに山吹の花枝を一本さしだした。

雨具を頼んだのに山吹の枝とは何のことだと道灌は腹を立てその場を去り、そのことを家臣に話し田舎娘の非礼について語った。それを聞いた家臣は、それはこんな古歌があるのでそれにかけての言い訳ではないかと説明してくれた。

その古歌とは:

「七恵八重花は咲けども山吹の 実の一つだに無きぞ悲しき」

せっかくのお頼みですが貧乏でこの山吹のように貸せるミノ実・みのがないのでご勘弁ください、そんな意味の山吹の一枝ではないかとの家臣の解説を聞いて、道灌は己の無知をさとり、大いに反省し以後勉学にはげんだということです。 山吹には実・ミがつかないのですね。

東京の早稲田大学にほど近い(豊島区高田一丁目)「面影橋」の近くに「山吹の里」という石碑があるそうです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4月10日(火)、旧豊照小学校跡地の桜の開花をお目当てに園児全員お散歩に出かけました。

今年の開花は例年より一週間は早かったようですが開花後あまり好天に恵まれず、例年ミナトトピアの桜など2~3回はお出かけするのですが今年はこの一回だけでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

連休・ゴールデンウィークがはじまります。

連休を利用しての旅行遠出される方、静かにゆっくりと休みを楽しみ家族の絆を温めるかた、それぞれそれなりに大いに楽しんでください。

一言ご注意ですが、特に車での遠出に際しては子どもの体調にはくれぐれも気配りを忘れないでください。気温も時によっては真夏の暑さと変らない日もあります。特に車中温度は簡単に40~50度超えになることを念頭に忘れないでください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー